生成AI(Generative AI)の誕生は、世界に大きな衝撃を与えた。言語生成や画像生成、音楽や動画の制作まで、これまで人間にしかできないとされていた多様な分野において、その能力を発揮し驚きの成果を上げてる。

例えば、GPTのような言語モデルは、自然な会話を行うだけでなく、文章生成、詩の作成、プログラムのコード生成などさまざまなタスクをこなす。また、DALL·EやMidjourneyなどの画像生成AIは、テキストの説明を基に全く新しい画像を生成できる能力を持っており、そのクリエイティブな可能性に多くの人を驚かせた。

しかし、こうした急激な技術の進歩は、従来の仕事やスキルセットのあり方に対して衝撃を与え、その影響力や潜在的なリスク(例えば、深刻な偽情報の生成など)に関しての懸念が深まり、日々さまざまな議論を引き起こしている。

これらは全て、コンピューティング技術の発展によるものであることは、今や誰もが疑いようのない事実であろう。デジタルコンピュータに計算能力を与えているトランジスタは、今やあなたの爪の面積に何十億個ものるほど小さく高度化され、莫大な量の情報をその中に収めて操作することができるようになっている。しかし、このデジタルコンピュータを持ってしても計算できない問題は数多く存在している。それは生命が誕生して途方もない年月を重ねることで獲得してきた能力もその一つだ。

例えば、植物の光合成は、太陽光のエネルギーを利用して、二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)から有機物(主にグルコース)と酸素(O₂)を生成する化学反応である。これは誰もが中学生の時に習う基本的な知識であろう。では、なぜこれを模した人工光合成がそれほど成功を収めていないのだろうか。それは、熱力学第二法則によって、エネルギーがある形態から別の形態に変換されるときは、そのエネルギーの多くが周囲の環境に損失してしまうことが関係している。しかし、自然界にある光合成は(なぜか)ほぼ100%の効率で太陽光からのエネルギーを利用できている。そう、これはまさにデジタルの世界では解き明かせない、もっと微小な量子の世界の出来事なのである。

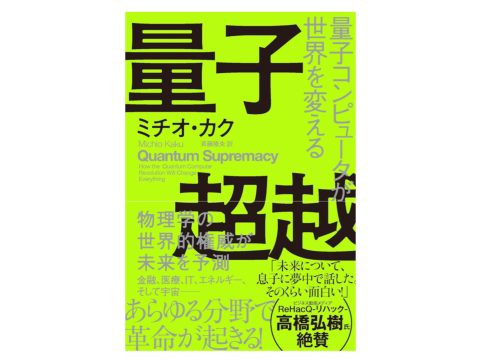

本書『量子超越』は、量子力学の基本的な理論から始まり、量子コンピュータがどのように実現され、どの分野で応用が期待されているのか、さらにはその倫理的、社会的な影響についても掘り下げている一冊だ。著者は、物理学の世界的権威であり、量子論の研究に生涯を捧げてきたミチオ・カク氏である。量子コンピュータの技術が進化することで、AIや医療、金融、暗号技術など、多岐にわたる分野でまさに革命的な変化が起こるだろう。

本書の前半は、量子力学史を丹念に追うかたちで、量子力学の基本的な理論がまとめられている。1900年からの20年ほどは、量子力学にとって象徴的となる年代である。1900年マックス・プランクよるエネルギー量子仮説、1905年アインシュタインによる光量子仮説、1923年コンプトン効果の発見、1924年ルイ・ド・ブロイの物質波仮説、などにより量子力学の基礎的な理解が深まったとされている。その後、1925年ハイデルベルグの行列力学、1926年シュレディンガーの波動力学、ボーア研究所によるコペンハーゲン解釈へと続き、現代物理学へと繋がっていく。本書はこの辺りの知識を誰もが理解できるような平易な言葉で説明してくれている。

そして、後半からは、量子力学をもとに作られた量子コンピュータが、世の中のあらゆる分野に変革をもたらすことが書かれている。前半部分を読んだ読者にとっては、この後半パートはまさにボーナスタイムであろう。複雑な化学プロセスを原子レベルで解析しうる量子コンピュータを用いることで、バッテリーの性能の向上や人工光合成が可能になり、エネルギー分野に革命がもたらされるほか、農業、医療、AI といったあらゆる分野に応用が可能だ。ぜひ、全ての章に目を通して味わい尽くしてほしい。

本書の帯で、ReHacQ(リハック)の高橋弘樹氏が「未来について息子に夢中で話した。そのくらい面白い!」と絶賛する言葉を贈っていた。私も同感だ。世の中暗い話題が多くなっていく一方で、量子コンピュータの描く未来を考えることはこんなにワクワクするものなのだと、多くの方が本書を手に取ることで実感してほしい。

コメントを残す